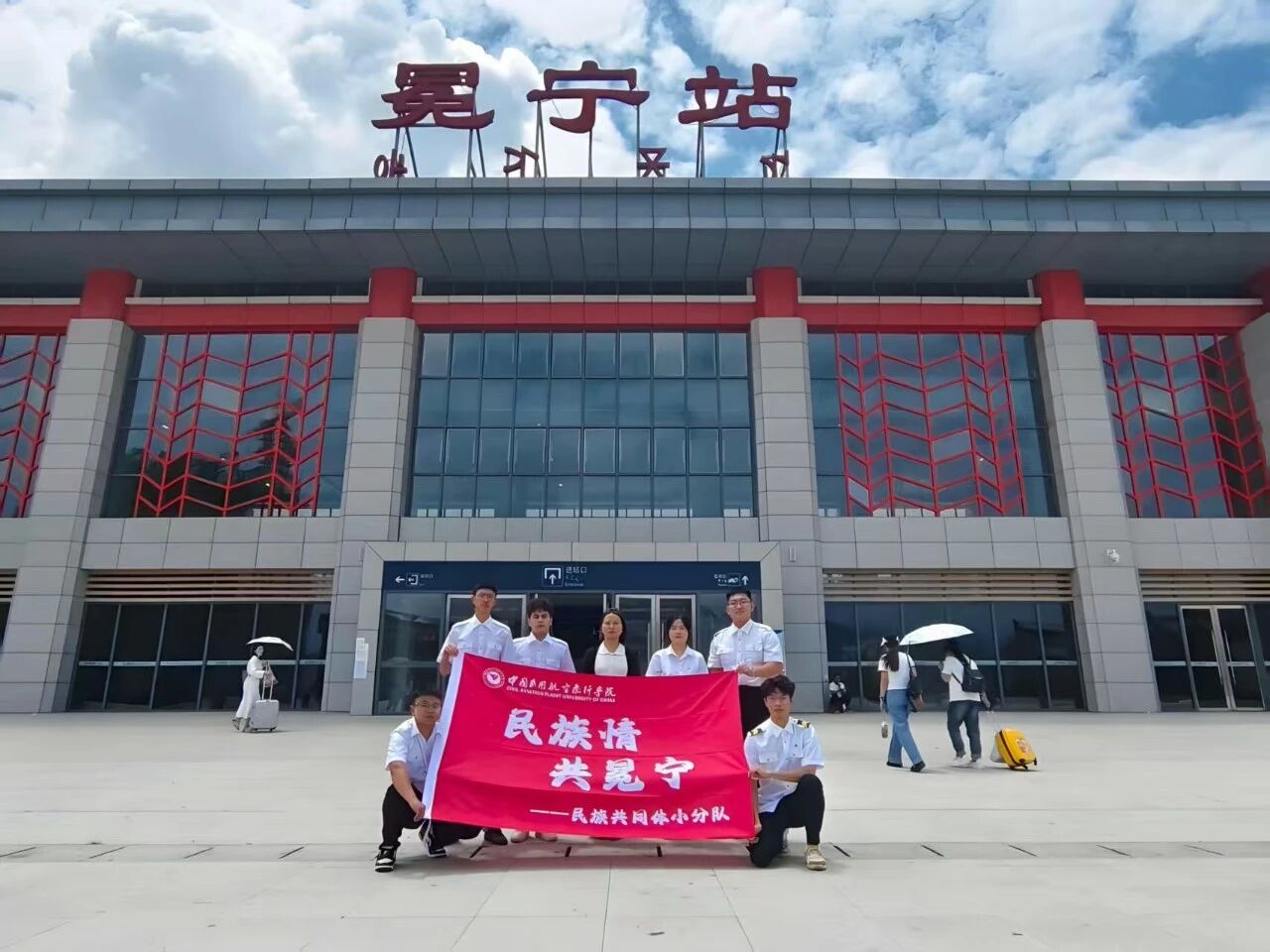

民族团结,红色铸魂。为纪念彝海结盟90周年,探寻民族团结进步实践经验,提升理论联系实际的能力,马克思主义学院“民族情·共冕宁”社会实践团队在葛晓澍老师指导、吕彩梦老师带领下,来到了四川省凉山彝族自治州冕宁县、西昌市开展为期四天的社会实践活动。在四天的实践中,团队成员们响应习近平总书记的伟大号召,积极开展调研采访工作,为各民族团结凝聚青春力量。

7月8日上午,实践团队成员们在火车上分享了红军如何赢得彝族同胞信任支持以及彝家红军旗的故事。下午,在冕宁县文物管理所专业老师的带领和讲解下,实践团队深入探究红军在冕宁的历史细节。赵有才战士的艰辛往事以小见大,折射出革命时代生活的艰难不易;望着革命烈士纪念墙上密密麻麻的名单,同学们无不为之动容;进入火箭基地专题区,随着火箭冉冉升起,那段艰辛岁月被熠熠生辉的新希望点亮。

7月9日,来到彝海结盟纪念馆,听着老师细致入微的讲解,同学们仿佛随红军战士们一同长征,过冕宁、争共和。镇馆之宝——中国工农红军第三集团军外出证章闪闪发光,印证着军民情深;照片虽已模糊,但彝族红军战士们对美好未来的期盼依旧清晰。在彝海之畔,实践团邂逅成都大学与攀枝花学院“三下乡”社会实践团队,成员们相互交流实践途中所见所悟,为这充实的一天画上圆满的句号。

实践团队探访冕宁县彝海镇人民政府,在与工作人员的交流中,实践团队了解到当地的的治理成效、基层工作者的日常职责以及政府对乡镇发展的长远规划。调解工作是彝海镇治理的鲜明亮点,其最大特色在于“双轨并行”的调解模式。彝海镇政府部门构建齐全,处处彰显着党政建设与民族治理特色。这里的工作将民族特色融入基层治理各环节,既守住了彝族文化的根与魂,又以开放姿态拥抱时代变迁,书写着民族地区基层治理的生动答卷。

感彝博之博大,悟彝韵之韵致。7月10日下午,实践团队前往西昌凉山彝族奴隶社会博物馆。博物馆内,讲解老师身着彝族传统服饰,带领同学们步入彝族传统文化的殿堂。凉山彝族文化作为中华文化的重要组成部分,展现了彝族人民的智慧与创造力。在新时代,广大青年应将从民族文化中汲取的智慧与力量转化为推动民族团结进步事业的动力,通过增进各民族之间的了解与认同,为中华民族的伟大复兴贡献力量。

回顾历史峥嵘岁月,我们不能忘记革命先辈做出的伟大贡献,也应当看到青年力量在中华民族建设事业发挥的重要作用。今天,我们作为新时代新青年,站在新的历史起点上,让我们坚定中国共产党的领导,以民族团结进步精神为指引,像石榴籽一般紧紧抱在一起,用实际行动践行党的民族政策,让民族团结之花在中华大地处处绽放。